都市農業が盛んな国分寺で生まれた「こくベジ」の魅力とは?

【国分寺中村農園】中村克之さん

目次

都会的な暮らしと農ある景色が共存する国分寺の農業

JR中央線で新宿から約20分で到着する国分寺は、都心からアクセスの良い場所でありながら農地が広がっています。江戸時代中期の新田開発がきっかけで作られたこれらの農地は、開拓当時は五日市街道などの道に面した表側から屋敷、次に耕地、奥に平地林が配置され、人々は平地林の落ち葉と家畜の糞を堆肥化して貧弱だった土地に栄養を与えて作物を育ててきました。

新田開発から約300年が経った現在では、屋敷や平地林などは減り、まちの様子は変わりましたが、残された土地を代々大切に守りながら営んできた農ある暮らしがそのまま残されています。

国分寺中村農園の畑の一部。住宅地の中に農地がある風景は、国分寺市では当たり前の風景

農家同士が切磋琢磨し合いながら作る農畜作物の良さを知ってほしい、旬の美味しさを味わってほしい、国分寺の農畜産物に親しみを持ってもらい、まちを活気づけたい!との想いに応え、国分寺市、JA東京むさし国分寺支店、国分寺市商工会、こくぶんじ観光まちづくり協会が運営主体となり、農家、飲食店が参加して地域が一丸となって立ち上げたのが「こくベジプロジェクト」です。そして、国分寺市内の農家が販売を目的として生産した地場産の農畜産物(野菜・果樹・鉢花・植木・卵など)には「こくベジ」の愛称がつけられました。

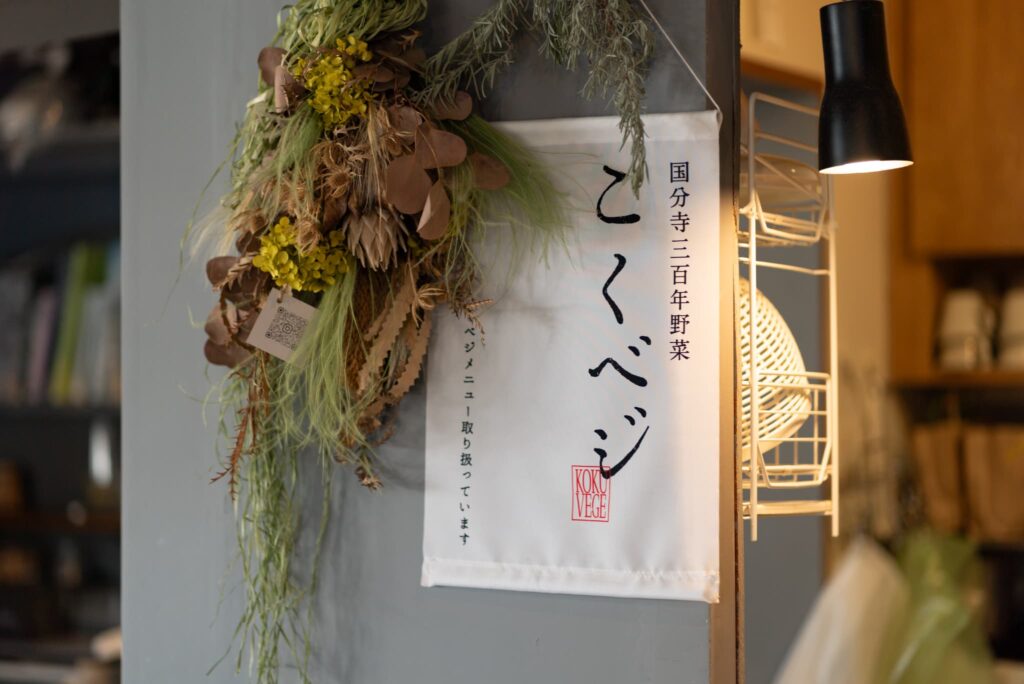

「こくベジ」を販売している直売所や取り扱いのある飲食店にはのぼりやタペストリーを掲示

「こくベジ」は、農協の直売所や軒先販売所、国分寺駅北口広場で開催されるマルシェ(月・水・金、第3日曜日、国分寺駅北口駅前広場で開催)などで販売し、市内の飲食店や製菓店などでは旬の「こくベジ」を使ったオリジナリティ溢れるメニューを楽しむことができます。春は東京ウドやイチゴ、ブロッコリー、キャベツ、夏はトマト、トウモロコシ、ブルーベリー、秋は柿やサツマイモ、ブドウ、冬は大根や白菜、ほうれん草、…。一年を通して旬の味に出会える「こくベジ」。ぜひ一度、のぼりやタペストリーを目印に訪れてみてください。

「こくベジ」メニューが食べられる飲食店や直売所はこちら

https://kokuvege.jp/

地域の農と食を盛り上げる「こくベジ」がつなぐ、人と人・人とまちの関係

国分寺の野菜に出会う直売所と、野菜の良さを活かす調理法を知ることができる飲食店に野菜を届ける農家のひとつが、今回お話を聞いた国分寺中村農園18代目の中村克之さん。新田開発の頃から農業を営み、現在では江戸東京野菜の東京ウドやイチゴ、日々の食卓に欠かせないキャベツやトマトなど、季節毎にさまざまな野菜や果実を年間40品目ほど育てています。

お話を伺った国分寺中村農園18代目の中村克之さん

もともとは東京ウドの生産が主流でしたが、中村さんが受け継いだ現在では、飲食店に好まれる酸味の強い「紅ほっぺ」や、甘い香りの「かおり野」など、イチゴの生産に力を入れています。別の業界から農家に転身して代々続く畑を受け継ぎ、都市農業ならではの自然環境にやさしい農法で地域の食を支えている中村さんに「こくベジ」の魅力を伺いました。

国分寺中村農園では、紅ほっぺ、あまえくぼ、よつぼし、かおり野、4種類のイチゴを栽培。ハウスの中は受粉させるためのセイヨウミツバチが飛び回っている

中村さん:「私はもともとコンピューター関係の仕事をしていたのですが、子どもが生まれて人生観が変わり、自分の作った安心安全なものを子どもに食べてほしいという思いから、2007年に就農しました。農業のノウハウは全くなかったのですが、東京都農林総合研究センターで1年間研修生として栽培の基礎を学び、今は光の力で病気を抑制する装置や天敵による害虫防除などの最新技術で減農薬に力を入れています。環境にやさしく、土のエネルギーを感じる美味しい野菜づくりをしています」

2024年3月に新設したイチゴの栽培ハウス。温度管理のためのミスト噴射など、すべてコンピューターで全自動管理

天井に下げられた赤い照明は害虫・アザミウマ駆除のため。温度管理を行うヒートポンプも最新機器を導入

中村さん:「国分寺で農業をやりはじめて良かったと思う点は風土の良さです。就農するまで農業は閉鎖的なイメージがあったのですが、外からやってきた私のことも国分寺の方々は喜んで受け入れてくれました。野菜を売る場所がなくて困っていたら直売所のスペースを貸してくれたり、親戚に野菜を持って行くからとリクエストをいただいたり…。新参者である私にも意見を聞いてくれて、“みんなで農業を盛り上げていこう”という空気がとても良かったです」

国分寺中村農園で作られたネギ(左)と小松菜(右)、収穫後は一つひとつ人の手で泥を落として整えて出荷している

中村さん:「2015年にこくベジのブランディングが始まってからは、まちを歩いていると声をかけられることが多くなり、地域の方をより身近に感じるようになりました。また、コロナ禍で飲食店が休業せざるを得なかった時には、お互いを思いやる気持ちが醸成できたと思います。学校に野菜を卸していた農家は突然の給食中止で野菜が余って困りましたが、市役所の方が農協と一緒に野菜を売ってくれるなど尽力いただきました。このように、こくベジに携わっている人たちに不幸な人はいないと感じている反面、今でも“こくベジってなんだろう”と思っている方も多いので、どれだけ巻き込んでいけるかが今後の課題です。市民と一緒にこくベジイベントをやる、良さを知って活動サポーターや農業を応援してくれる人を増やす…、これからは、そのための活動に積極的に取り組み、それらを伝える発信力を強化したいと考えています」

これからの農業は地産地消で地域とつながる、いわば昔ながらの農業の原点回帰に加えて、個々の農家それぞれのブランド力を上げることが、地域や「こくベジ」としての成長につながると考えている中村さん。国分寺中村農園では地域を巻き込んだ農業に取り組み、援農ボランティアの力を借りたり、規格外の野菜・果実を活用した加工品は地域の施設である社会福祉法人「子供の家」が運営するアフターケア相談所「ゆずりは」に依頼したりと、地域と農業の新たな関わりを大切にしています。

イチゴはビールやジャム、トマトはジュースなどに加工し、直売所などで販売

農家だけではなく地域の力で作られる「こくベジ」をきっかけに、ぜひ国分寺というまちの魅力を感じてみてください。

スポット等詳細情報

国分寺中村農園(こくぶんじなかむらのうえん)

住所:東京都国分寺市日吉町4-24-1

電話:なし

駐車場:なし

URL:https://naks-farm.com/

アクセス:JR中央線・武蔵野線「西国分寺駅」北口徒歩15分

国分寺三百年野菜 こくベジ

住所:国分寺市泉町2-2-18(国分寺市役所経済課)

電話:042-312-8612(こくベジプロジェクト推進連絡会事務局)

URL:https://kokuvege.jp/

この記事をシェアする