武蔵国分寺の歴史-古代ロマンとその深淵-

目次

四神相応の地である国分寺

「四神相応の地」という言葉を聞いたことはありますか。

「四神相応の地」とは、東は青龍、南は朱雀、西は白虎、北は玄武という神獣が四方を守っている地で、今でいう”パワースポット”。東京・国分寺には「四神相応の地」があったからこそ、奈良時代に”武蔵国分寺”が建立され、そしてその誇りを市名に留めているのです。

国分寺になぜ「四神相応の地」と言われる場所があるのか、どうして武蔵国分寺が建立されたのか、それがどうなったのか、歴史を少し振り返ってみよう!

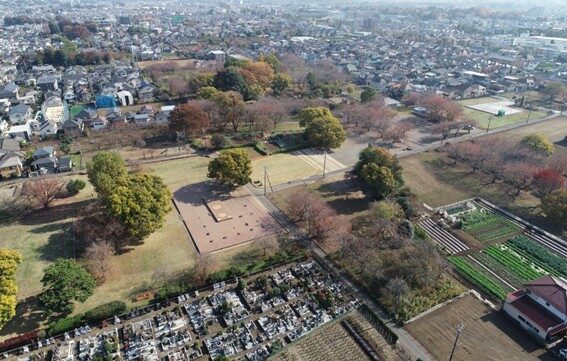

武蔵国分寺は聖武天皇(しょうむてんのう)の「国分寺建立の詔(みことのり)」によって建立された、かつては奈良の東大寺に次ぐ規模を誇った古代寺院です。JR中央線・武蔵野線西国分寺駅、JR中央線国分寺駅から徒歩でアクセスできる場所にあり、2022年(令和4年)には史跡指定100周年を迎えました。武蔵国分寺跡は古代日本の政治体制や仏教文化、そして武蔵国の歴史を物語る重要な史跡であり、周辺には現在もその壮大さをしのばせる遺跡が残され、古代ロマンと歴史の深淵を感じることができる場所として多くの人々を惹きつけています。

武蔵国分寺の始まり

645年(大化元年)から平安時代にかけて天皇による中央集権国家が発展していく中で、現在の東京都、埼玉県、神奈川県の横浜市・川崎市を含む広大な地域が「武蔵国(むさしこく)」として存在し、政治の中心地は現在の府中市にありました。

724年(神亀元年)に即位した聖武天皇(701-756)は、奈良時代中頃に流行した疫病や飢餓などの社会不安が拡大する中、この状況を仏教の力で救おうと741年(天平13年)には全国に国分寺建立を命じる「国分寺建立の詔」を発布することとなるのです。

良い場所“好処”を求めて

詔が発布されたものの、簡単に建立できるわけではありませんでした。男性の僧がいる国分寺と女性の尼僧がいる国分尼寺(こくぶんにじ)を対で設置することなど、建立について聖武天皇は厳しい条件を出したのです。

- 諸国に七重塔を1基建立し、金光明最勝王経(こんこうみょうさいしょうおうきょう)と妙法蓮華経(みょうほうれんげきょう)をそれぞれ10部写経すること。

- 塔ごとに金字で書かれた紫紙金字金光明最勝王経(ししきんじこんこうみょうさいしょうおうきょう)を1部置くこと。

- 建立される寺は国の象徴であり、必ず良い場所を選んで長く維持できるようにすること。

- 各国の僧寺(国分寺)に50戸の封地と10町の田地を、尼寺に10町の田地を財源とすること。

中でも重要となったのが、良い場所「好処(こうしょ)」という条件。これは、当時の都造りにおいて重要な思想であった「四神相応」に基づいたもので、現在でいうところの“パワースポット”。京都の平安京も、この「四神相応」の思想に基づいて建設されました。

大地の四方の方角を司る「四神」の存在。東には青龍が鎮座し川が流れ、西には白虎が守護し道が通る。南には朱雀が宿り低湿地が広がり、北には玄武が鎮座し丘陵がそびえる。このような「四神相応」の土地こそが、都市や重要な場所を守る「好処」とされたのです。

武蔵国分寺も、もちろんこの「四神相応」に基づいて選定されたと考えられています。東には、全国名水百選に選ばれる「お鷹の道(おたかのみち)・真姿(ますがた)の池湧水群(野川)」が流れ、青龍が守る。西には、武蔵国府や都に通じる東山道武蔵路が縦走し、白虎が鎮座する。南には、国府まで続く平らな低湿地が広がり、朱雀が宿る。そして北には、国分寺崖線がそびえ立ち、玄武が守護するという理想的な場所に位置していました。

20年の歳月をかけて完成

詔が発布されてから20年もの歳月を経て、758年(天平宝字2年)頃に武蔵国分寺は完成しました。国分寺と国分尼寺、そして関連する周辺の集落を合わせると、東西約2㎞、南北1kmにも及ぶ巨大な寺地であったといわれています。

国分寺と国分尼寺の間には、都と諸国を結ぶ古代の官道である東山道武蔵路(とうさんどうむさしみち)が通っており、近年の発掘調査により両側に側溝を持つ12m幅の道であったことが分かっています。現在、その遺構は地下に保存されていますが、地上のアスファルトに黄色で側溝の位置を表示しているため、往時の武蔵路に沿って歩くこともできます。

武蔵国分寺の栄華の終わり

貴族が台頭した平安時代の律令国家は、政治情勢の変容、国内情勢不安、地方武士の台頭により、徐々に衰退していくこととなります。武蔵国分寺もその影響を受け、次第にその輝きを失っていくことになっていきます。

決定的となったのが1333年(元弘3年)。新田義貞(にったよしさだ)と鎌倉幕府の「分倍河原の戦い」(ぶばいがわらのたたかい)です。新田義貞が鎌倉幕府の軍に敗れ、逃げる最中に幕府の管理下にあった武蔵国分寺に火を放ったといわれています。しかし、翌年の1334年(元弘4年)に義貞は、黄金300両と伽藍200目を寄進。更にその翌年には薬師堂が建立され、唯一焼失を逃れた「木造薬師如来坐像」を安置し武蔵国分寺の再興を願ったとされています。

しかし、戦乱の傷跡は深く、武蔵国分寺は、かつての栄華を取り戻すことはなく荘厳な伽藍は、その面影を薄れさせていってしまうことになりました。

1300年の時を経て辿る武蔵国分寺

武蔵国分寺の歴史、いかがでしたか?聖武天皇の詔として国家の一大プロジェクトとして造営がはじまった武蔵国分寺は、1300年の時を経て静寂の中にその面影を残しています。古代の官道・東山道武蔵路を歩き、国分寺薬師堂の薬師如来坐像(10月10日御開帳)に手を合わせれば、歴史のロマンを感じられるでしょう。今では当時を偲ぶように桜が咲き、桜スポットとしても人気の場所になっています。

桜スポットの記事はこちら

この記事をシェアする