宇宙開発の原点がここにある ──知られざる国分寺の物語

東京・国分寺市、と聞くと、閑静な住宅街や武蔵野の自然を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、国分寺には日本の宇宙開発の歴史を語る上で欠かせない重要な物語があるのをご存じでしょうか?

目次

日本の宇宙開発発祥の地:国分寺

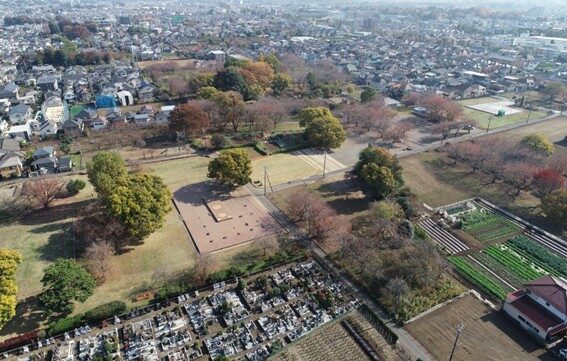

1950年代、戦後の復興期にあった日本では、独自のロケット技術の開発プロジェクトが進んでいました。ロケット開発には広大な実験場が必要なため、都心から比較的近い立地で、広い敷地が確保しやすかった国分寺市が実験地として選ばれたのです。

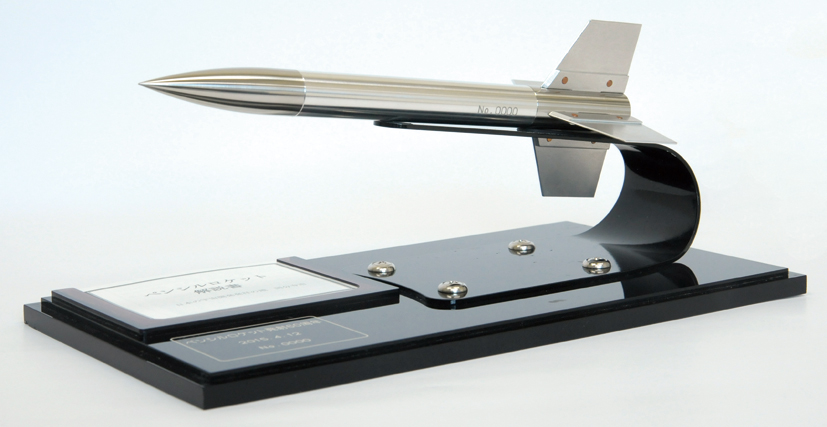

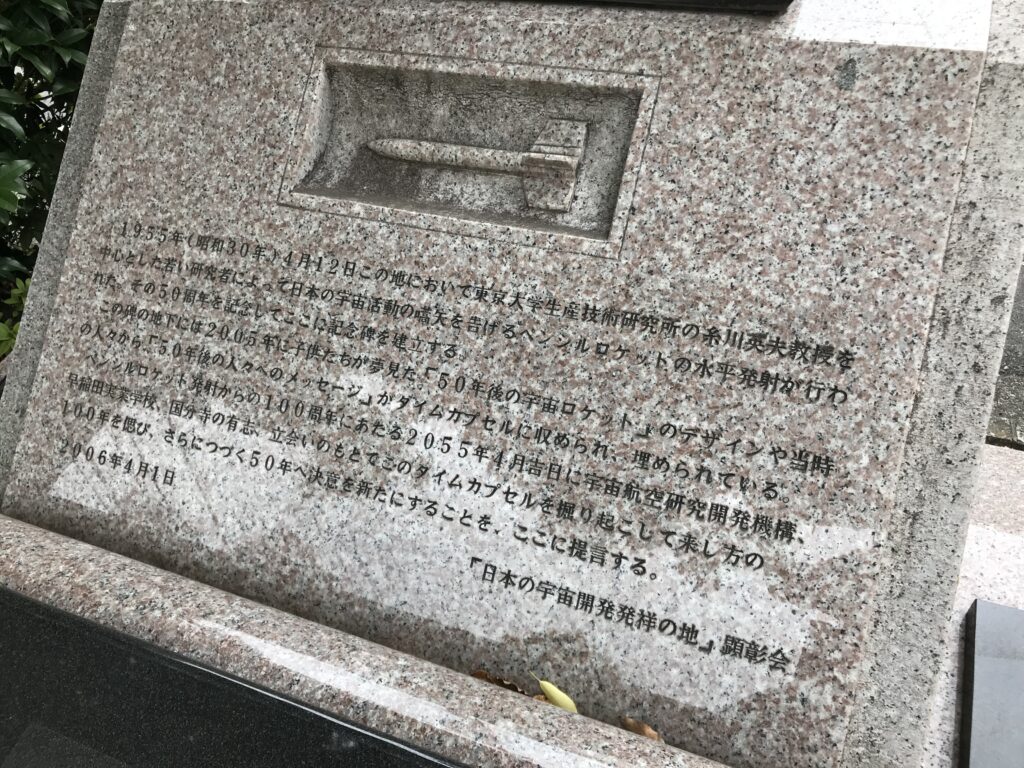

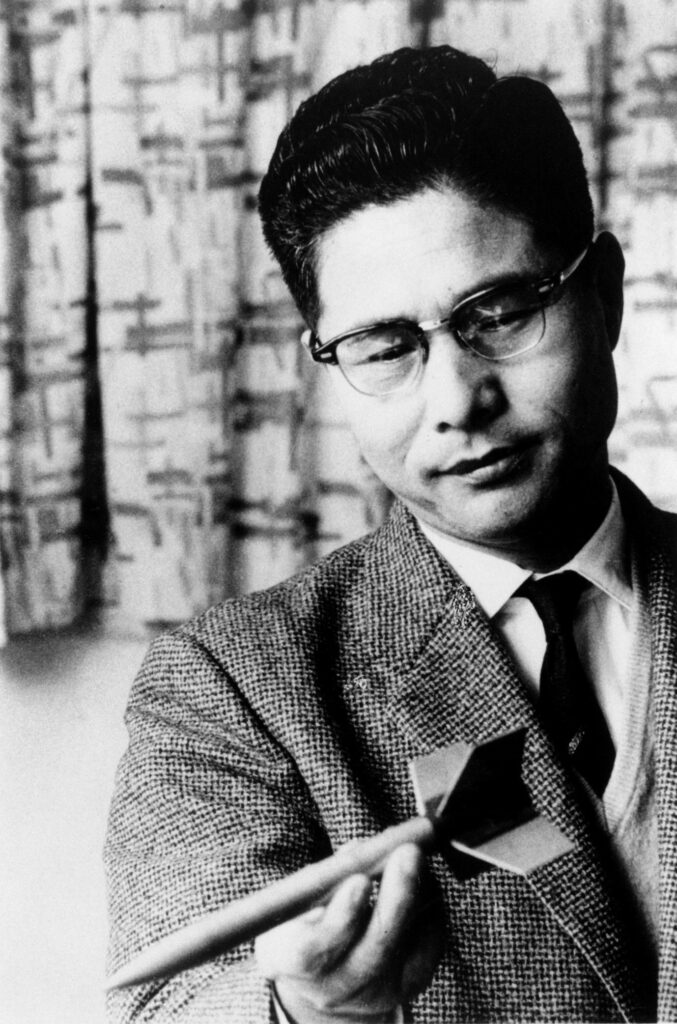

そして 1955 年(昭和30年)4 月 12 日、 東京大学生産技術研究所の糸川英夫教授 などが中心となり、日本初となるロケット発射実験が国分寺市(当時は国分寺町)で行われました。この実験が平和利用を目的にはじまった日本の宇宙開発のスタートとなりました。そのことをきっかけに、国分寺市は「日本の宇宙開発発祥の地」と言われています。このロケットは直径 1.8cm、長さ 23cm と、ちょうどペンと同じような大きさであったため「ペンシルロケット」と呼ばれています。

国分寺で感じる宇宙

そんな歴史的実験が行われたということから、市や市民団体、関係者により日本の宇宙開発発祥の地として様々な取り組みを行ってきました。

2005年(平成17年)には実験地である早稲田実業学校の校門前に「日本の宇宙開発発祥の地」の顕彰碑が設置されました。2015年(平成27年)には、国分寺駅北口から顕彰碑までの歩道に、これまで活躍した日本のロケット12種類がそれぞれ描かれたマンホールのふたを設置。歩きながら、それぞれのロケットの大きさや特徴などを学ぶことができるようになりました。

顕彰碑の下には、松本零士氏デザインのタイムカプセルが埋められています。その中にはJAXA主催ペンシルロケット50周年記念事業で募集した「未来のロケット」のイラスト、水平発射再現実験に使用された ペンシルロケット1機が入っています。タイムカプセルは、ペンシルロケット100周年を迎える2055年4月吉日に開封される予定です。

そしてペンシルロケットは2024年(令和6年)4月、航空宇宙学会より「日本の固体ロケット技術の礎を築いたペンシルロケット」として航空宇宙技術遺産に認定。認定証は国分寺市の本庁舎1階協働スペースにて展示・保管しています。

地球の外にも!宇宙のコクブンジ

国分寺と宇宙との関係は、国分寺市内だけには留まりません。2010年(平成22年)6月14日、小惑星「イトカワ」に向かった探査機「はやぶさ」がその任務を果たして地球に帰還したニュースが日本を賑わせましたが、その小惑星「イトカワ」には「国分寺」という地名が付いています。

小惑星イトカワの名前は、日本の宇宙開発の祖である糸川英夫(いとかわひでお)博士にちなんでつけられたものです。そして彼こそが1955年、国分寺でペンシルロケット水平発射実験を行った人。そんな背景から、小惑星「イトカワ」にある岩の一つが「国分寺」と呼ばれています。

©JAXA

さらに、コクブンジ(正式名称Kokubunji)という小惑星も存在します。2015年(平成27年)、光学望遠鏡を用いてスペースデブリや地球近傍小惑星を観測する施設である美星スペースガードセンターが2000年(平成12年)に発見した小惑星の一つに、日本の宇宙開発発祥の地である国分寺市の名前をつけることが正式決定しました。

小惑星コクブンジの大きさは直径約4km、広さは表面積約50.3平方㎢で東京ドーム約1,076個分(国分寺市の面積の約4倍!)。太陽の周りを4年2か月かけて回っています。

国分寺から宇宙、そして未来へ

国分寺市では、この地で芽生えた日本の宇宙開発と先駆者たちの「情熱と志」を、未来を担う子どもたちに受け継いでいくべく、子ども向けのイベントなどを開催しています。

国際宇宙ステーション(ISS)に滞在していた油井宇宙飛行士とのリアルタイム交信を含む特別講演(アーカイブ動画を YouTubeで配信中 )や、夏休み期間中の筑波宇宙センターへの見学ツアー、宇宙工作イベント、令和6年に開催した5市共同事業子ども体験塾では、野口 聡一氏(宇宙飛行士)による講演会(アーカイブ動画を YouTubeで配信中 )やワークショップ、宇宙の専門家による講演会などを行うなど、毎年様々な取り組みを行っています。ぜひ、国分寺で宇宙を感じてみてください!

国分寺の宇宙関連記事

https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/machi/1007398/index.html

この記事をシェアする